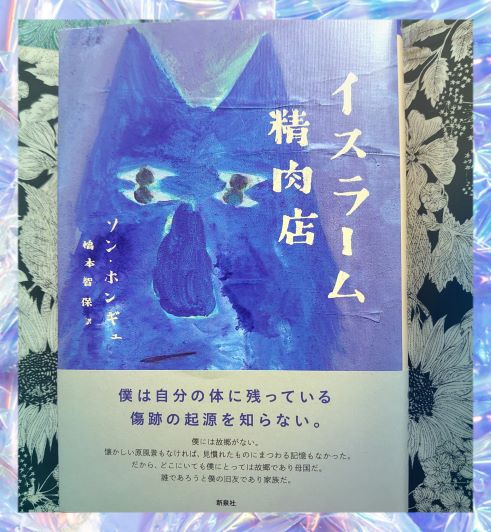

イスラーム精肉店

『イスラーム精肉店』ソン・ホンギ著 橋本智保訳 新泉社

韓国でロングセラー。英語版とトルコ語版も翻訳出版された話題作

紹介文

〈僕は自分の体に残っている傷跡の起源を知らない。〉

「僕には故郷がない。

懐かしい原風景もなければ、見慣れたものにまつわる記憶もなかった。

だから、どこにいても僕にとっては故郷であり母国だ。

誰であろうと僕の旧友であり家族だ。」

その日、僕はこの世界を養子に迎えることにした——。

朝鮮戦争の数十年後、ソウルのイスラーム寺院周辺のみすぼらしい街。

孤児院を転々としていた少年は、精肉店を営む老トルコ人に引き取られる。

朝鮮戦争時に国連軍に従軍した老人は、休戦後も故郷に帰らず韓国に残り、

敬虔なムスリムなのに豚肉を売って生計を立てている。

家族や故郷を失い、心身に深い傷を負った人たちが集う街で暮らすなかで、

少年は固く閉ざしていた心の扉を徐々に開いていく。

「僕はハサンおじさんに訊きたかった。

僕の体にある傷跡は、なにを守ろうとしてできたものなの?

僕にも守るべき魂があったの?

もしあったとしたら、僕の魂はなぜいまも貧しいの?

なぜ僕は肉体も魂も傷ついたの?

僕の魂は肉体を守ってやれなかったし、肉体は魂を守ってくれなかった。

ということは、僕の魂と肉体はずっとばらばらだったのだろうか——。」

ー---新泉社 webサイトより

またも韓国文学

最近、第〇韓流ブームで韓国ドラマが話題だが、韓国ドラマと韓国文学は真逆に位置するように思う。

それは、韓国文学は多くを語らない。読者の余白を大切にする。

成功ストーリーではなく、底辺を這うような苦しい生活の物語が多い。

これらは、映像では「映え」ない。

色に例えるとグレーなのだ。

そこに人と人の不器用な温もりがある。

この「ぼく」がとても哲学的で、心の声がとても響いていくる。

まったく希望のない街で、力強く生きて欲しい。

なぜ、韓国文学はこんなにも人の心に響いてくるのだろう?

明るい話ではないのに、明るい要素なんてないのに、読み終わると頑張ろうと思えてくる。

不思議なカテゴリーを確立したのではないかな……

韓国文学は、沼である!